ヒトiPS細胞から心筋細胞を作製し、心臓病の患者に移植する心臓再生医療の実現化を目指して長年研究を行っています。その際に重要となるのが、分化後に心筋以外の細胞が混入することによる“腫瘍化”の問題です。 この課題に対して、細胞種ごとの代謝機構の違いに着目した『培養液を利用した簡便な心筋純化精製法』を世界で初めて確立し、克服することに成功しました (Cell Stem Cell 2013, Cell Metabolism 2016, Circulation Research 2017)。また、腫瘍化の原因細胞である未分化幹細胞において、脂肪酸合成経路が活性化していることに着目し、『脂肪酸合成酵素阻害による未分化幹細胞の選択的除去法』を開発しました (iScience 2020, STAR Protocols 2022a)。その他にも、トリプトファン代謝を制御することにより、『ヒトiPS細胞における増殖を促進させる方法』や(iScience 2021, STAR Protocols 2022b)、セリン代謝を制御することで『心筋細胞への分化を促進させる方法』を開発しています (iScience 2025)。

03

循環器

ヒトiPS細胞を用いた心筋再生と疾患研究

ヒトの心臓は、そのダイナミズムと引き換えに分裂・増殖能力を失っており、一度損傷を受けると自己再生は困難です。当研究チームは、ヒトPS細胞から効率的に心筋細胞を誘導する技術や、心筋細胞のみを分離培養する技術、心筋組織を構築する技術を開発してきました。現在はそれらの技術を用いて、難治性心臓疾患に対する心筋再生治療法の確立や疾患病態解明および創薬に関する研究に取り組んでいます。

- 研究責任者

- 遠山周吾

- メンバー

- 谷英典、相馬雄輔、森田(梅井)唯加(KISTEC)、森脇大順(AMED)、芳賀康太郎(AMED)、吉野貴恵(KISTEC)、藤井翔平(国内留学)、樽谷朋晃(連携大学院)、大野昌利(連携大学院)、吉武秀一郎(連携大学院)、関口大智(連携大学院)、湯本奈津美、佐々木亞希、高橋侑希、岸野喜一(客員)、梅井智彦(客員)、中村匡(客員)、児島秀典(客員)

- 研究キーワード

- ヒトiPS細胞、心筋細胞、再生医療、心不全、徐脈性不整脈、スフェロイド、オルガノイド、人工心筋組織

-

代謝制御と細胞作製

-

心筋再生

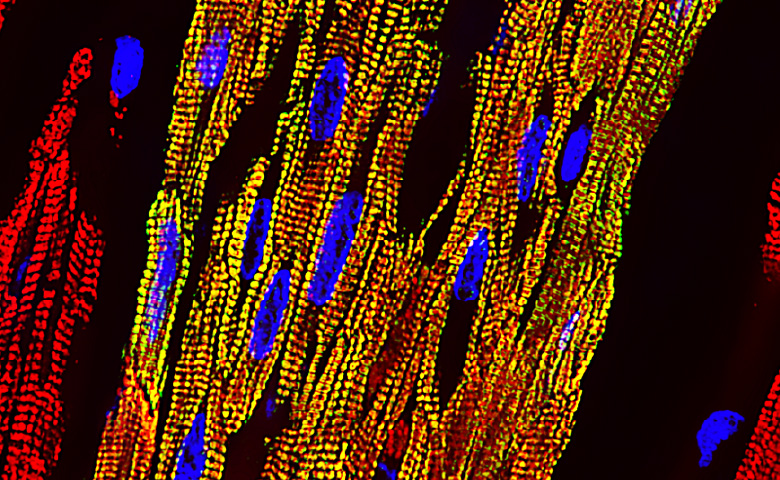

重症心不全の患者に対する新しい治療法として、心臓再生医療の実現化を目指して研究を行っています。 ヒトiPS細胞から高純度の心筋細胞を大量に作製し(Stem Cell Reports 2017)、微小な心筋組織球を形成した後に(J Heart Lung Transplant 2019)、心不全モデル動物の心臓に移植することで、移植細胞が効率よく生着し、心臓の機能が改善すること、移植後の不整脈の発生が最小限に抑えられることを示してきました (J Am Coll Cardiol_BTS 2021, Circulation 2024)。また、移植後に生着した心筋細胞はホスト心臓においてサルコメア構造だけではなく、代謝的にも成熟することを明らかにしてきました (iScience 2024)。さらに、培養上清を用いて移植細胞の品質を評価する手法の確立等を行っています (Stem Cell Reports 2023)。 現在は、関連企業と連携し、虚血性心筋症の患者への心筋組織球移植に関する治験を進めています。

-

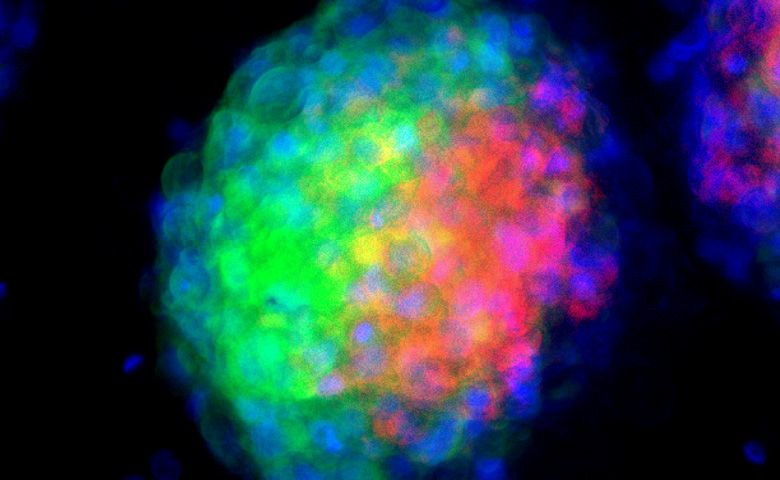

心臓オルガノイド・心筋組織作製

創薬研究や疾患病態解明研究のための基盤技術を構築するため、培養皿の中で成体に近い心臓オルガノイドや心筋組織を作製する研究を行っています(Cell Reports Methods 2023, Biomaterials 2023, Advanced Science 2023, Advanced Healthcare Materials 2024, STAR Protocols 2025)。

-

創薬・疾患研究

これまでに開発してきた心筋細胞を含む分化細胞の作製技術や心臓オルガノイド・心筋組織作製技術を利用することで、創薬研究や疾患病態解明に関する研究を行っています。